| 내 진로를 결정케한 책 한권 “생명산업시대” | |

|---|---|

| Date 2021-10-03 22:06:10 |

|

교수

고려대학교 대학원 생명공학과

khekim@korea.ac.kr

원고청탁 및 수락

필자의 대학원 연구실의 제자인 경북대 김수린 교수로부터 가볍고 자유로운 주제로 에세이를 써달라는 원고청탁을 받고 차마 거절하지 못하였다. 어떤 주제를 바탕으로 에세이를 쓸까 잠시 고민하다가 어떤 연유로 생물공학 내지는 Biotechnology 분야를 업으로 삼아 이제까지 연구 및 교육에 종사하게 되었는지 솔직담백하게 과거를 되돌아보고 미래에 대한 전망을 짧게 적어보는 것이 좋겠다는 생각이 들었다. 필자는 대학에서 교수로 봉직한 지 19년째이고 현재까지 생물공학 분야의 총 20명의 박사와 45명의 석사, 7명의 국내외 유수 대학의 교수를 배출하고 이러한 제자들과 270여 편의 SCI급 논문과 운 좋게 Impact factor 10이상의 논문도 많지는 않지만 서너 편을 발표하는 등 학자로서 내가 목표한 바의 업적은 이룰 만큼 이룬 게 아닌가 하는 생각도 든다. 연령적으로도 50대 중반을 지나고 있어 일에 대한 자기 동기부여의 원동력이 쇠퇴하는 느낌도 있다. 따라서 이 에세이를 통해 과거를 되돌아보고 초심으로 돌아갈 수 있지 않을까 하는 바람이다.

대학입학과 전공

필자는 초등학교 시절 일본의 만화가 요코야마 미츠테루가 1971-1973년에 그린 “바벨탑”이라는 SF 액션 만화로 컴퓨터가 방어하는 요새화된 바벨탑이라는 만화에 심취하여 컴퓨터라는 것을 만화 이야기 속에서 처음 접하였고 국내 최초의 컴퓨터 회사에서 엔지니어로 일하던 사촌 형의 영향을 받아 IT분야를(당시에는 물론 IT라는 용어도 생기기 전이다) 대학에서 전공하기로 희망했다. 그 당시는 여러 대학교의 한 전공이나 학과에 동시 지원하는 지금의 대학입시제도와는 달리 한 대학교에 올인하여 1-3지망의 각기 다른 학과에 지원하여 3지망까지 합격하거나 아니면 완전 불합격으로 끝나는 입시제도였는데 이런 제도 하에서 원래 계획과는 달리 농과대학 식품공학과에 입학하게 되는 일이 발생하였다. 재수는 절대 금기시하는 집안 내력으로 인하여 원래의 희망 전공과는 동떨어진 식품공학도가 된 것이다. 경영학과에 다니던 형은 내가 이제 솥뚜껑 운전을 하게 되었다고 놀리기도 하였다. 당시의 80년대는 지금의 바이오 분야라(바이오, 생명과학, 농생명과학 등의 용어도 생기기 전이었다) 할 수 있는 농학, 생물학 분야는 비전이 없는 암흑기라 할 수 있는 시대였다. 몇 년 후에 대학원 석사과정을 마치고 박사과정을 위해 미국에 갔을 때도 미국 대학에 생물학 학부생들의 수는 아주 많은데 극히 일부 의대로 진학하고 나머지 학생들은 Loser로 취급받는 정도였다. 받쳐주는 산업이 없는 상태에서는 어찌 보면 당연한 일이라 할 수도 있겠다. 물론 당시 국내에서 식품공학은 그 정도는 아니었고 생물학보다는 화학이 바탕이 된 학문이고 식품산업이라는 큰 시장과 취업할 대기업도 있어 공대 중하위권 학과 정도의 위상은 지니고 있었다.

그림 1. Representative image of biotechnology (출처: engineeringgarage.com/biotechnology)

운명적인 책과의 만남

대학 1학년 1학기를 과연 내가 이 전공으로 어떻게 인생을 설계하고 성공할 수 있을까하는 의문으로 방황한 필자는 첫 여름방학이 시작되자 마자 현재는 없어진 대형서점인 서울 종로의 “종로서적”으로 책 구경을 나갔다. 이때 필자의 연구 인생을 결정하는 중요한 계기가 만들어 졌다. 필자는 일본의 어느 신문사에서 발간한 단행본의 번역본인 “21세기를 선도할 생명산업시대”라는 책을 발견하였다. 이 책을 빠르게 훑어본 필자는 이 책에서 난생 처음으로 “생명산업”, “바이오테크놀러지” 라는 말을 보게 되었으며 이 책을 구매하여 집에서 열심히 읽기 시작했다. 지금 기억으로도 80년대 유전공학이라는 용어는 일부에게 알려졌지만 바이오테크놀러지라는 말은 일반인은 물론 국내 대학에서도 아주 생소한 용어였던 것 같다. 이 책의 주요 내용은 앞으로 21세기는 바이오테크놀러지가 선도하는 생명산업시대가 될 것이며 세계적인 발효산업의 메카인 일본에서는 이미 동경대 농예화학과, 오사카대 발효공학과 출신들이 입도선매로 바이오테크놀러지를 산업화하는 기존의 발효기업(아지노모도, 교와발효, 기린맥주 등), 제약기업, 종자회사, 심지어는 바이오와 전혀 관련 없어 보이는 중공업 및 소재회사(미쯔비시, 미쓰이, 교세라 등) 등에서 미래지향적인 바이오테크놀러지 연구개발을 시작하고 있다는 내용이었다. 일본은 천년이 넘는 발효산업의 전통과 함께 바이오테크놀러지가 발달하여 농예화학, 발효공학의 위상이 다른 국가에 비해서 상대적으로 높다고 할 수 있다. 필자가 입학한 서울대도 식품공학 분야가 농예화학에서 분리되어 형성된 바, 당시 필자의 좁은 식견으로도 식품공학에서의 바이오테크놀러지 응용 및 활용의 가능성을 엿보게 되었다. 그리하여 1984년 대학교 1학년생 필자는 미래 생명산업시대의 도래에 희망을 걸고 바이오테크놀러지를 앞으로 직업으로서 공부하고 연구하는 것이 어떨까하는 생각을 처음으로 하게 되었다. 지금이야 초등학생들도 바이오테크놀러지, 생명공학이라는 단어를 알겠지만 지금으로부터 근 40년 전의 한국은 컴퓨터라는 용어도 학과명에 쓰지 못할 정도의 보수적이던 시절이었으니 바이오테크놀러지라는 말은 아주 생소한 용어였다. 필자의 인생을 바꾼 이 책은 안타깝게도 어느 친구에게 빌려 준 후 행방불명되어 보관하고 있지는 않고 현재 인터넷 검색을 해도 찾을 수가 없는 상태이다.

생물화학공학이라는 분야

필자가 당시에는 아주 생소한 바이오테크놀러지를 공부하기로 생각은 했지만 그 실현은 위해서는 험난한 과정이 기다리고 있었다. 생물학이 산업적으로 성공한 분야는 인류의 인구를 폭발적으로 늘게 한 시발점이라 할 수 있는 기원전 5,500년 경 수메르인들에 의해 우연히 발견된 흩어지지 않는 무거운 낱알을 지니는 돌연변이 밀을 이용한 메소포타미아 지역의 집단 밀농사로 시작된 농업과 인류 건강을 담보하는 의학 두 분야 밖에 없었다. 따라서 현대 산업시대에는 아직 바이오 분야의 산업화는 요원한 상태였고 과연 희망이 있을까 하는 의구심이 항상 따라 다녔다. 학부 1학년의 필자는 전공지식이 전혀 없는 상태였지만 일단 대학교 학부 편람에서 식품공학과의 커리큘럼에서 생물화학공학이라는 과목을 발견하고 이러한 과목이 향후 바이오테크놀러지의 산업화와 밀접한 관계가 있을 것으로 짐작하고 미래의 전공분야의 후보로 낙점했다.

대학원 진학

필자는 학부를 마치고 식품공학과 대학원 석사과정에 진학하여 지금 프로바이오틱스로 각광받고 있는 유산균을 배양하여 향기물질을 생산하는 연구를 주제로 학위과정을 마쳤다. 지금은 바이오 관련 연구실에서는 실험 키트만 있으면 누구나 간단히 해낼 수 있을 정도로 보편화된 유전자 조작 기술이지만 그 당시는 서울대에서도 유전자 조작을 할 수 있는 연구실은 자연과학대학 동물학과의 노현모 교수님 연구실이 유일하여 바이오 관련 일부 학과의 대학원생들을 극소수 선발하여 한시적으로 대장균의 유전자 조작기술을 교육하였다. 따라서 필자는 해당 균주의 유전자 조작을 하는 것은 할 수도 없었고 다만 기질의 종류를 바꾸어 줌으로써 대사공학의 효과를 얻을 수 있게 하는 것으로 목표 향기물질을 생산하는 전략을 구사하였다. 석사과정을 마친 필자는 박사과정 유학 준비 중 우리나라 교육부에서 선발하는 국비유학 시험의 생물공학 분야 장학생으로 합격하여 미국으로 박사과정으로 유학할 기회를 얻게 되었다.

미국으로 박사과정 유학

앞서 언급한 “생명산업시대”라는 책에서 처음 접했었던 바이오테크놀러지 분야를 공부하기 위한 기회로 미국 유학을 활용하기 위하여 필자는 국비유학에서의 전공분야를 최종결정함에 있어서 먼저 입학허가서를 받았던 생화학/분자생물학 분야의 명문 사립대를 포기하고 “Biochemical Engineering Graduate Program”이 있던 UC Irivine 대학으로 박사과정을 떠났다. 이는 일반 화학공학과로 갈 경우 당시에만 해도 화공과에서는 바이오 분야가 아주 minor한 분야로 생물화학공학을 전공하지 못할 리스크가 많았기 때문이었다. 당시 그 학과의 원로 교수님의 말씀에 따르면 화공과에서의 생물화공에 중국, 인도, 한국계 교수가 상대적으로 많은 것은 주류사회의 백인 학생들은 더럽고(?) 힘든 발효, 배양 실험 등을 꺼리기 때문에 그런 경향이 나타난 것이라고 하셨다. 지금 화공과에 첨단의 생물공학을 선호하는 학생들이 많아진 것과 비교하면 정말 격세지감이다. 학부나 석사과정 때 공학 과목을 제대로 공부하지 못한 필자는 생물화공 프로그램이라고는 하지만 어쨌든 화공과의 핵심과목들을 수강하고 시험 보느라 꽤 고생을 했고 학위과정 중간에는 원래 전공이나 생물학 관련 전공을 할 걸 왜 사서 이런 고생을 할까 하는 후회를 한 적도 있었다. 그러나 지금은 바이오 분야를 연구하면서도 항상 공학적인 입장에서 결과를 예상하고 분석하는 자세와 습관을 갖추게 된 것에 대하여 고마운 생각이 든다. 물리학에 바탕을 둔 반도체 산업에서도 “수율, 생산성”이라고 얘기하는 것을 들으면 기반이 생물학인 바이오 분야라 하더라도 결국 산업화를 위해서는 저러한 공학적 분석 과정을 거쳐야 하는 것은 마찬가지라고 생각된다.

필자가 박사학위와 박사후 연구원과정을 마치고 대학에 자리 잡은 후 앞에서 자세히 얘기한 바와 같이 생물공학 분야의 수십 명의 석박사 제자를 길러내었다. 특히 필자는 공대 화공과가 아닌 생명과학대 대학원 생명공학과 및 식품공학과에서 생물공학자들을 양성한 것에 그 의의가 있다고 생각된다. 돌이켜 보면 이러한 결과는 “21세기를 선도할 생명산업시대”라는 책이 마치 미국의 기상학자 Lorenz, E. N.이 제안한 나비효과를 일으키고 있는 것이 아닐까 한다. 내 제자들이 제자들을 배출하고 바이오 분야 창업도 하는 등 나날이 발전하고 있어 그 나비효과는 아직 현재 진행형이다.

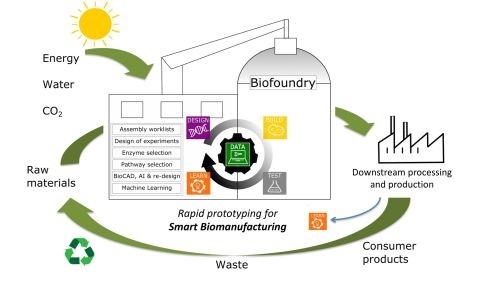

미래의 비전과 바이오파운드리

필자는 생물공학을 공부, 연구해오는 동안 과연 이 분야도 다른 학문분야와 같이 본격적인 산업화가 이루어질까 고대하면서 30여 년을 지내 온 것 같다. 이제 그 시대가 도래하고 있는 것이 아닐까 한다. 그 예로 바이오파운드리의 본격화를 들 수 있다. 파운드리 (foundary)란 원래 고대에 한 국가나 문명의 필수품인 철제 무기, 농기구를 만들던 대장간을 일컫던 말이다. 대장간에 필요한 기구의 모양을 종이에 그려 가면 그 모양대로 기구를 만들어 주었다. 그러한 개념을 현대화된 반도체 생산에 응용한 것이 반도체 파운드리이다. 국내의 삼성전자의 반도체 파운드리와 세계 최대의 반도체 파운드리인 TSMC가 그 대표기업이다. 파운드리만 하는 TSMC와 달리 삼성전자는 독자적으로 시스템반도체 설계와 제작, 그리고 스마트폰과 같은 완제품까지 만드는 종합반도체 회사 (IDM; Integrated device manufacturer) 이자 완성 전자제품 회사이기 때문에 경쟁관계에 있는 애플과 같은 완성 전자제품 회사들은 더 이상 삼성전자 파운드리를 이용하고 있지 않다. AMD, 엔비디아와 같은 반도체공장이 없는 Fabless 고객회사가 반도체 설계도만 갖다 주면 제작, 최적화, 성능 테스트, 대량생산까지 모두 해주는 반도체 파운드리와 이제 태동하는 바이오파운드리는 차이점이 있다. 바이오파운드리는 고객회사가 원하는 산물 생산을 위한 재조합 균주의 제작을 의뢰하면 유전자 합성, 대사회로 설계, 균주 형질전환, 대사공학, 진화공학, 수율 및 생산성 검증 등 제반과정을 거쳐 기존 연구개발 과정과는 비교가 되지 않을 정도로 신속하고 효율적으로 최종 생산균주를 완성하여 고객회사에 전달하게 된다. 따라서 대량생산을 통해 완제품까지 생산해주는 반도체 파운드리와는 차이가 있다. 바이오파운드리에서 얻어진 균주는 고객회사에서 직접 스케일업 과정을 거쳐 대량생산 공정으로 산물 생산을 하거나 CMO (contract-based manufacturing organization)에 스케일업과 대량생산 공정을 의뢰하게 된다. 결국 Fabless와 반도체 파운드리의 합작에 의해서 이루어 지는 일련의 과정이 생명산업에서는 바이오파운드리와 CMO의 합작으로 이루어 진다고 볼 수 있다.

다가오는 생명산업시대

필자가 바이오파운드리라는 용어를 처음 접한 것은 2008년에 미국의 UC Berkeley대학 언덕에 있는 미국 에너지부 (DOE) 산하 국립연구소인 Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL)의 한 연구동 간판에서였다. 당시 바이오파운드리는 아주 생소한 용어였다. 현재는 LBNL뿐만 아니라 다른 DOE 산하 국립연구소와 바이오파운드리 연합체인 “Agile Biofoundary”가 결성되었다. 최근 들어 국내에서도 바이오파운드리를 위한 국가의 지원이 큰 규모로 이루어질 예정이라고 한다. 얼마 전에는 과기정통부장관이 CJ바이오파운드리 연구소를 직접 방문했다는 소식이 신문에 보도된 바도 있다. 이러한 바이오파운드리의 등장이야말로 CMO와 함께 바이오테크놀러지가 반도체처럼 대규모 산업화가 이루어질 전조라고 할 수 있다. 남의 것을 보고 베끼기만 하지 않고 더 잘 만들고 더 빨리 만드는 한국인이나 한국기업의 장점을 살릴 수 있는 분야가 바로 바이오파운드리-바이오CMO가 아닐까 한다. LMO에 대해 굳게 문을 닫고 있던 식품산업의 일부 분야에서도 CRISPR 기술의 등장이나 ESG (environment, social, governance) 등의 외부 사업환경 변화에 따라 기능성 식품소재, 대체육의 산업화 등에서 생물공학의 산업적 활용이 서서히 이루어지고 있다. 이제야 드디어 필자가 37년 전에 작은 책 한권에서 처음 접했던 생명산업시대가 도래하는가 기대해 본다.

JOIN

JOIN LOGIN

LOGIN

Latest update

Latest update